上映作品

3.11日常監督:わたなべりんたろう 反原発の活動を一貫しておこなっている京都大学原子炉実験所の小出裕章助教を中心にしたドキュメンタリー作品。他にボランティアで震災に深く関わった水野美紀、ソウル・フラワー・ユニオンの中川敬などが出演。 本作は、クラウドファンディングで資金を調達して制作された。 |

んで、全部、海さ流した監督:庄司輝秋 音楽:中川五郎 新鋭・庄司輝秋が被災した故郷を舞台に描く、異色の傑作短編 石巻×デブ少年×元ヤン少女。「死」と「希望」の間でもがき続ける、被災した若者たちの姿を、石巻出身の新鋭・庄司輝秋が叙情的に描く。本作で監督デビューとなる彼もまた、実家が津波の被害にあっている。3.11以降、幾度となく訪れた故郷。そこには「絆」や「復興」、「頑張ろう」といった言葉では語れない、報道やドキュメントからこぼれ落ちる、ささやかな日常の営みと静かな戸惑いがあった。 |

Go for Broke! ハワイ日系二世の記憶監督:松元裕之 ホノルル・フィルム・アヲード〈ベスト・オブ・ハワイ〉受賞 年間多くの日本人観光客が訪れるハワイでは、それほど英語の必要がなく、地元の人々が歓迎してくれます。しかしそれも、日系移民の末裔の人々が長い年月をかけて、ハワイの社会に果たして来た役割に負うところが大きいのです。その日系人の立場を好転させ飛躍的に向上させたのが、二世の大戦時の功労でした。本作は、日系二世の退役軍人とその妻たち34名のインタビューを中心にまとめられたドキュメンタリーです。 |

非行少年監督:河辺和夫 当時社会問題化しつつあった少年犯罪を、厳しい受験戦争から次第に非行化してゆく少年たちの実態を通してドキュメントに描く異色問題作。舛田利雄のチーフ助監督として数々の現場を支えた河辺和夫のデビュー作。中学の不良番長グループの無軌道な青春を、ドキュメンタリー・タッチで瑞々しく描いた佳作。後に東映で「ピラニア軍団」に加わる根岸一正が、番長役を好演している。 |

©琉球朝日放送

標的の村監督:三上智恵 数々の賞を受賞したテレビドキュメンタリーの劇場映画化作品 復帰後40年経ってなお切りひろげられる沖縄の傷。沖縄の人々は一体誰と戦っているのか。抵抗むなしく、絶望する大人たちの傍らで11才の少女が言う。「お父さんとお母さんが頑張れなくなったら、私が引き継いでいく。私は高江をあきらめない」。奪われた土地と海と空と引き換えに、私たち日本人は何を欲しているのか? |

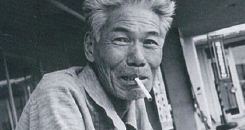

カメジロー・沖縄の青春監督:橘祐典 優秀映画鑑賞会推薦、日本映画復興会議奨励賞 戦後の沖縄で米軍の土地強奪と人権じゅうりんに、断固として反対し、「土地代金を払え¬」「水代を払え」と叫んだ男・カメジロー(瀬長亀次郎)。米軍の不当な裁判で刑務所へ送られるが、出獄後那覇市長に当選、民主主義と祖国¬復帰の旗を高くかかげ、民衆とともに沖縄の歴史と切り開いてきた。 |

©民族文化映像研究所

イヨマンテ -熊おくり-演出:姫田忠義 1989年第3回イタリア・フェルモ国際北極圏映画祭「人類の遺産」賞、1991年第5回エストニア・ペルノー国際映像人類学祭最高科学ドキュメンタリー賞 イヨマンテとはイ(それを)・オマンテ(返す)という意味で、熊の魂を神の国へ送り返すまつりをいう。1977年3月上旬、このイヨマンテは行われた。指導にあたったのは二風谷アイヌ民族資料館の萱野茂さん。「本物のイヨマンテを覚えておきたい」というアイヌの青年たちの熱意に支えられて、まつりは実現した。イヨマンテは、アイヌの自然観、生命観が凝縮したまつりである。生命体である人間と他の生命体である動物との対峙。そこには人間の信仰、文化の原初への啓示がある。(作品解説より抜粋) |

©民族文化映像研究所

アイヌの結婚式演出:姫田忠義 1971年4月10日、北海道二風谷(にぶたに)で、アイヌ流の結婚式が行われた。新婦小山妙子さん、新郎貝沢三千治さん、ともにアイヌの血を受けた人である。明治時代以降、内地日本人の進出と圧迫によりアイヌの生活文化は変容を迫られ、それは結婚式にも及んでいた。過去7,80年、アイヌ流の結婚式は行われていないという。ウウェペケレ、ユーカラなどの伝承、古老たちの見聞をもとに行われた結婚式。そして、その復活に参加したアイヌの人たちの想い。これは、アイヌ(アイヌ語で「人間」の意味)民族精神復興運動の先駆的あらわれの記録である。(作品解説より抜粋 |

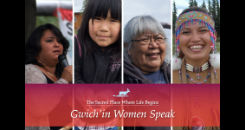

いのちが生まれる聖地~グチャン女性は語る監督:会田民穂 アラスカ北東部に位置する広大な野生生物保護区。ここの北極海沿岸は、 カリブー(トナカイ)が、子を産み、育てる場所となっています。カリブーを糧とし、何千年も生きてきた先住民族グチャンはここを、「いのちが生まれる聖地」と呼び、昔から近寄ることもなく厳重に保護してきました。しかし、1986年以来、ここは石油採掘の危機にさらされています。グチャン民族はこの聖地を永遠に守るため、アメリカ政府を相手に、 保護活動を行っています。この短編映画は、グチャン民族、カリブー、先住民としての生き方、そしてこの聖地を、これまで聞く耳をもたれなかったグチャン女性の視点から描きます。そして、世界中の人々に、この聖地を一緒に守っていくことを呼びかけます。 |

イザイホウ監督:野村岳也 その祈りは私たちに刻まれた深い記憶― 昔から神の島として知られ沖縄県南城市の久高島。島の最大の神事が、十二年に一回午年に行われる「イザイホウ」である。「イザイホウ」は、30歳から41歳の、島で生まれ、島に生きる女が神になる神事で、四日間の本祭を中心に、一ヵ月余の時をかけて行われる。これは、1966年の「イザイホウ」の記録作品。1978年を最後に消滅した「イザイホウ」。厳粛な神事の心を失わず、生きたまま消え去ったのである。 |

ゆきゆきて、神軍監督:原一男 マイケル・ムーアが「生涯観た映画の中でも最高のドキュメンタリーだ」と語る驚愕の作品 天皇の戦争責任に迫る過激なアナーキスト・奥崎謙三を追った衝撃のドキュメンタリー。 |

飯館村の母ちゃんたち監督:古居みずえ 古居みずえは原発事故直後から飯館村に入り、この飯舘村の女性たちを今も撮りつづけている。 彼女が飯舘村に入ったその日見たものは、牛飼いの母ちゃんたちが自分で育ててきた牛を泣きながら手放す姿だった。家族の一員の牛たちが屠畜に出された。牛たちがトラックに乗せられたとき「ごめんね。どうもありがとう」と、母ちゃんたちは繰り返した。 |

©古居みずえ

ぼくたちは見た監督:古居みずえ 300人以上の子どもが犠牲になったパレスチナ・ガザ地区への攻撃。子どもたちの目線から戦争を描いたドキュメンタリー 2008年から09年にかけてのイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区への攻撃。ガザ南部の農業地帯ゼイトゥーンに住むサムニ家の子どもたちは、一族が一度に29人も殺されるという過酷な事件を経験していた。 |

自由と壁とヒップホップ パレスチナ人ラップミュージシャンたちのメッセージ監督:ジャッキー・リーム・サッローム パレスチナのヒップホップ・ムーブメントを取り上げた初めての長編ドキュメンタリー。 |

あしたが消える ―どうして原発?-構成演出:千葉茂樹 他 ソ連・チェルノブイリ原子力発電所の事故から3年後の1989年に公開された、福島第一原発の関係者を取材したドキュメンタリー作品。 福島第一原発の定期検査などに携わっていた52歳の父を骨ガンで亡くした仙台市の主婦による新聞投書をきっかけに、日本の原発で働く労働者、被ばくの危険性を明らかにしようと奮闘する医師、福島第一原発4号機の設計に携わった現サイエンスライターの田中三彦氏らの証言を集めた。 |

福島 六ヶ所 未来への伝言監督:島田恵 六ヶ所村を20年間追い続けた写真家・島田恵の初監督作。音楽は加藤登紀子! 2011年2月、核燃料サイクル基地がある青森県六ヶ所村をテーマに映画製作を開始した写真家・島田恵。六ヶ所村には「原発1年分の放射能を1日で出す」といわれる再処理工場と全国の原発から集められる核廃棄物の集積場がある。製作開始から1カ月後、東日本大震災と福島原発事故が発生。福島と六ケ所村をつなげ、原発社会の「入り口」と「出口」を描こうと核をめぐる旅が始まった…。 |

ナイン トゥ ファイブ 分離壁を越えイスラエルに出稼ぎに行くパレスチナ人監督:ダニエル・ガル 彼らはなぜ危険を冒して壁を越えるのか 2000年の第二次インティファーダ以降、「テロリストの侵入を防ぐため」としてパレスチナ全土を囲む分離壁が作られている。これを越えてイスラエル領内に「出稼ぎ」に行く多くのパレスチナ人。 |

©高橋美香

車椅子のジョディ パレスチナ、ビリン村の抵抗の記録監督:ハイサム・アルカティーブ 舞台は2009年のパレスチナ西岸地区のビリン村。村のなかに分離壁がつくられることになったこの村に滞在しながら分離壁反対運動に加わり、レポートを発信するイギリス人のジョディは、週に一度の分離壁反対デモ、イスラエル軍の夜襲といった現場に車いすを駆って立ち会いながら、人権、国際法を無視した「非情な占領政策」に抵抗する。 外国人のジョディの目を通して描いた村の抵抗の記録。昨年、第一回映画祭で上映した「壊された5つのカメラ」の別バージョンともいえる作品。 |

ふじ学徒隊監督:野村岳也 「映文連アワード2012」文部科学大臣賞受賞 沖縄戦で動員された女子学徒隊は10校、およそ500人。激戦の本島南部で、ほとんどの学徒隊が半数近くの戦死者を出す中、わずか3名の戦死者にとどまったのが「ふじ学徒隊」である。 |

命どぅ宝の島から 証言でつづる沖縄戦の真実企画・制作:「沖縄に学ぶ」フォーラム in NAHA2006 実行委員会 和光小学校・和光鶴川小学校では、平和学習の一環として沖縄をテーマに学習し、毎年沖縄に行って沖縄戦の戦跡を体験者の方の案内で訪れています。この沖縄学習旅行が20周年を迎えた2006年に、この貴重な証言を改めて丁寧に聞き取り、DVDにまとめたのがこの映画です。貴重なこの映像を今回上映させていただけることになりました。戦争体験者の生の声を聴いてください。 |

アメリカ帰還兵(IVAW)・イラクに誓う制作:マブ イ・シネコープ イラク開戦から六年目の年の三月。二人の米帰還兵が再びイラクの地を踏み、イラクの人々を前に反戦と賠償をかたく誓う。 |

徐葆光が見た琉球 冊封と琉球監督:本郷義明 徐葆光(じょ・ほうこう)は、18世紀の中国の官僚で、冊封副使として琉球を訪れた。そのこまやかな観察力で《中山伝信録》や《奉使琉球詩》などの第一級の歴史資料を残した。そこには政治、芸能、風俗など、当時の琉球を知るための多くのことが、生き生きと描かれている。 |

シバサシ〜安里清信の残照〜監督:輿石 正 40年前の反CTS闘争がなかったら沖縄にも、原子力発電所ができていた。 石油備蓄基地(CTS)建設。それは1500万坪の海を埋め立て、原子力発電所も含めた大規模な臨海工業地帯を建設する計画であった。「金武湾を守る会」や県内外の反対で、埋め立てを64万坪で抑え、原発建設を拒否。その「金武湾を守る会」の共同世話人であった安里清信の一生を追った。 |

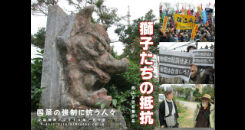

獅子たちの抵抗監督:西山正啓 沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落した2004年8月から10年。福島第一原発がメルトダウンしてから3年。軍事同盟も核発電も「安全」だと言い迫ってきた国策と、それに抗ってきた人々の記録映画。 |

のさり-杉本栄子の遺言-監督:西山正啓 熊本県水俣市の漁村集落・茂道の「えびす」様。この沖合の海は不知火海(八代海)。少し先の海底からは後背にそびえる矢筈山からの植物プランクトンを豊かに含んだ伏流水が花のように湧き出している。そして周囲には珊瑚が育ち、イワシの稚魚が群れる。かつて漁師はそこを「魚湧く海」と呼んだ。水銀汚染がやって来るまでは。 |

脱原発いのちの闘争監督:西山正啓 狙われた再稼働! 鹿児島川内原発を巡る住民運動の記録 鹿児島川内原発周辺の海岸で「温排水と海の生物の異変」を記録しつづけている中野行男さんの活動と、「原発廃炉を求める連絡会260団体」対「九州電力」の原発の安全性をめぐる徹底討論を中心に構成。 |

©濱口太

聖ミカエラ学園漂流記舞台公演を映像化したもの。 小劇場のヒット作品 高取英・作「聖ミカエラ学園漂流記」は、神を殺す女子高生群を描き、戯曲集が出ると高校演劇で続々と上演され、アニメ(バンダイ他)、Vシネマ、マンガ(藤原カムイ)小説(電撃文庫他)とメディア・ミックスとなった。2013年、月蝕歌劇団が上演しても満員。今も、支持を得ている。 |

福島原発事故と甲状腺がん制作:マブイシネコープ 福島県県民健康管理調査では、すでに74例の甲状腺がんが確認されています。これは、チェルノブイリ周辺地域と変わらない深刻な影響が事故後2年で進行していることを物語っています。しかし、政府・東電・マスコミは世界の識者が警鐘を鳴らしている現実に沈黙を決め込み、医療関係者の声もおさえられています。 |

非同一性不可逆的反復再生映像作家・櫻井篤史作品 ドキュメンタリーを疑え! 過去のある時点に戻りたいという思いは、誰もが持っている筈だ。その分岐点から違う選択肢を辿っていれば‥‥という想像は、しかし無意味な事だろうか。今生きているこの現実が少なくとも当事者にとって真実であるとするならば、過去のある時点における別の選択肢の延長線上にある(だろう)生き方もまた真実であるに違いない。人は、同時に存在する無数の真実のひとつをたまたま生きているに過ぎないのだ。 |

トークゲスト

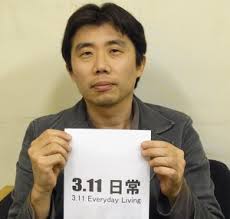

わたなべりんたろう

学生時代に助監督・照明助手・美術助手・ADなどを経験し、11年のサラリーマン生活を経て映画・音楽ライター、脚本。「週刊朝日」映画欄の星取り表など執筆。「ホット・ファズ」で“映画『Hot Fuzz』の劇場公開を求める会”を主催し、2,890人の署名を集めた。その後「ハングオーバー」「スコット・ピルグリムvs邪悪な元カレ軍団」(後者は共同主催)で署名活動を行う。本作が学生時代以来の長編監督作となる。

出演日1:5月28日(水)19:00 「3.11日常」の後

出演日2:6月1日(日)10:30 「3.11日常」の後

植田千晶

秘密保護法反対の20才以下の若者のデモ活動「U-20デモ」の中心人物の1人。国会前などでスピーチをするなど積極的に活動。福島菊次郎さんを尊敬し報道写真家を目指し勉強中の大学1年生

出演日:5月28日(水)19:00 「3.11日常」の後

山上徹二郎

(近日掲載予定)

出演日:5月29日(木)11:00 「んで、全部、海さ流した」の後

松元裕之

(近日掲載予定)

出演日:5月29日(木)14:00 「Go for Broke!」の後

安岡卓治

映画プロデューサー。原一男監督『ゆきゆきて、神軍』(1988)の助監督を経て、園子温らのインディーズ映画を数多くプロデュース。森達也監督『A』(1998)、『A2』では製作・撮影・編集を務め、山形国際ドキュメンタリー映画祭特別賞・市民賞を受賞。プロデュースした綿井健陽監督『Little Birds イラク戦火の家族たち』(2005)がロカルノ国際映画祭人権部門最優秀賞受賞。松林要樹監督『花と兵隊』(2009)が「第一回田原総一朗ノンフィクション大賞」受賞。2011年、共同監督作品『311』でプサン国際映画祭「AND」ファンドを獲得。2012年同作公開。共著「311を撮る」を刊行。

出演日:6月1日(日)16:00 「ゆきゆきて、神軍」の後

古居みずえ

1988 年よりパレスチナの人びと、とくに女性や子どもたちに焦点をあて、取材活動を続けている。98年からはインドネシアのアチェ自治州、2000年にはタリバン政権下のアフガニスタンを訪れ、イスラム圏の女性たちや、アフリカの子どもたちの現状を取材。新聞、雑誌、テレビ(NHK総合・ETV特集、NHK・ BS23、テレビ朝日・ニュース・ステーション)などで発表。ニコンサロン、コニカプラザなどで写真展開催。

2005年DAYSJAPAN審査員特別賞受賞、 石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞・公共奉仕部門大賞受賞

出演日1:6月2日(月)10:30 「飯館村の母ちゃんたち」の後

出演日2:6月2日(月)13:00 「ぼくたちは見た」の後

千葉茂樹

日本映画学校・校長(2011年4月)。劇映画、テレビ、教育短編など多方面で脚本、演出活動を続ける。近代映画協会、日本シナリオ作家協会に所属。

日本人として初めて取材を許可され、「マザー・テレサとその世界」(1979年)を完成。(キネマ旬報「文化部門」第1位、毎日映画コンクール教育文化映画第1位、日本ペンクラブ・ノンシアトリカル部門第1位、日本赤十字映画祭特別賞・最優秀賞を受賞)

マザー・テレサの初来日時には「マザー・テレサの祈り 生命それは愛」(1981年)を作成。 その他、劇映画「アウシュビッツ愛の奇跡 コルベ神父の生涯」(1981年)など。

著書に「マザー・テレサとその世界」「コルベ神父」「映画で地球を愛したい」他多数。

出演日:6月3日(火)10:30 「あしたが消える」の後

島田恵

1959年東京生まれ。写真雑誌社、スタジオ写真などを経てフリーの写真家に。1986年のチェルノブイリ原発事故後初めて六ヶ所村を訪れ、核燃問題で揺れる村に衝撃を受け取材を始める。1990年から2002年までは六ヶ所村に在住。あらたに映像分野で核燃問題を伝えようと、2011年から映画制作に乗り出す。第7回平和・共同ジャーナリスト基金賞受賞

著書:「いのちと核燃と六ヶ所村」(八月書館)

写真集「六ヶ所村 核燃基地のある村と人々」(高文研)

出演日:6月3日(火)13:00 「福島 六ヶ所 未来への伝言」の後

木村修

1948年新潟県出身。

沖縄戦50周年記念映画『GAMA・月桃の花』、続編『 MABUI』の制作上映運動にたずさわり、2000年に(有)マブイ・シネコープを設立し、現在同代表。この沖縄2作の配給・上映を行う傍らアメリカ反戦運動を中心に短編ドキュメンタリーの制作を開始。これまで『ジュゴンの海』『バークレー・市民が作る町』『シンディ・シーハン~母の日のメッセージ』『IVAW・イラクに誓う』等を制作発表。イラク帰還兵シリーズは6作となり完結編『IVAW・明日へのあゆみ~今時代はかわる』を劇場及び自主上映で各地で上映展開中。

出演日1:6月4日(水)19:00 「アメリカ帰還兵」「反戦イラク帰還兵」の後

出演日2:6月5日(木)13:00 「アメリカ帰還兵」「反戦イラク帰還兵」の後

出演日3:6月5日(木)16:00 「飯館村の母ちゃんたち」「福島原発事故と甲状腺がん」の後

庄司輝秋

1980年宮城県石巻市生まれ。 大学にて彫刻を学んだのち、広告制作会社に勤務し、様々なCMの制作に携わる。2011年の東日本大震災において、生まれ育った実家も家屋流出などの被害を受けた。SSFF&ASIA2009入賞。独特のユーモアと物語性が評価され、長編への期待が持たれている。「ndjc2012」で制作した本作は劇映画デビュー作品。

出演日:6月5日(木)19:00 「んで、全部、海さ流した」の後

ゆんたく高江(伊藤紀克&大月ひろ美)

自然豊かな沖縄県北部やんばるの森に位置する高江。そこで建設中の米軍ヘリパッド。やってきてしまったオスプレイ。ゆんたく高江は東京で高江の問題を考え、ゆんたく(おしゃべり)をし行動しています。 年に1度のイベント「第7回ゆんたく高江」は6月14日(土)新宿NPO協働推進センターにて開催。

公式サイト http://helipad-verybad.org

出演日:6月6日(金)16:00 「標的の村」の後

西山正啓

(近日掲載予定)

出演日1:6月6日(金)19:00 「獅子たちの抵抗」の後

出演日2:6月7日(土)10:30 「のさり」の後

出演日3:6月8日(日)13:00 「脱原発 いのちの闘争」の後

小山和行

(近日掲載予定)

出演日:6月7日(土)16:00 「イザイホウ」の後

高取英

月蝕歌劇団代表 劇作家 演出家 マンガ評論家。

岸和田高校 大阪市立大卒。元・寺山修司のスタッフ。

著書「月蝕歌劇団」(画 安西水丸)「聖ミカエラ学園漂流記」「寺山修司ー過激なる疾走」(平凡社新書)ほか。

5月「ドグラ・マグラ」と「疫病流行記」を上演。